土屋公雄さんのドローイング展が、2025年4月に福井市で開催されました。これは個展期間中に開催されたトークショーのまとめです。私の方で補助的に追記、構成しました。断片的でもあるのでご容赦を。記録です。

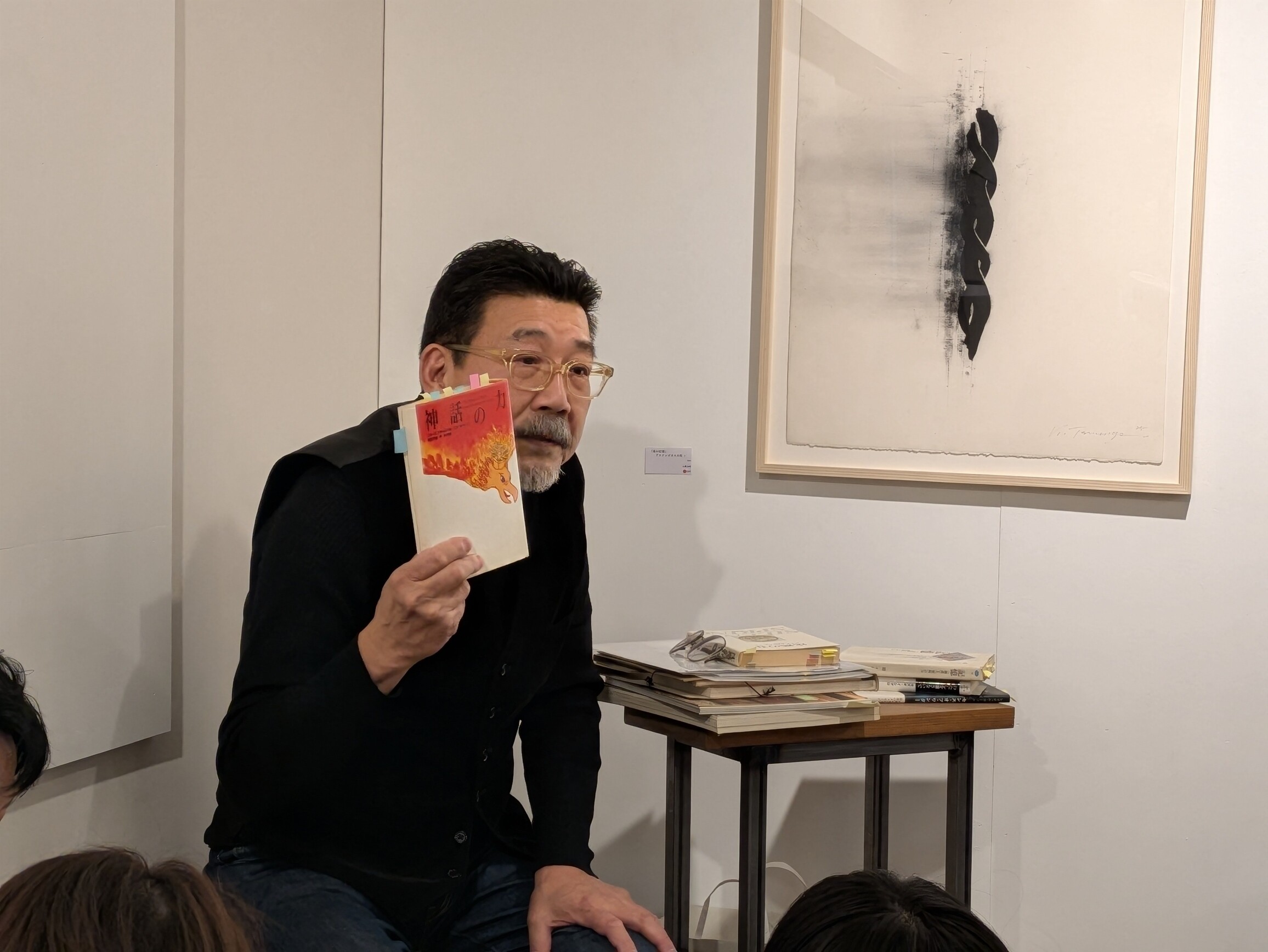

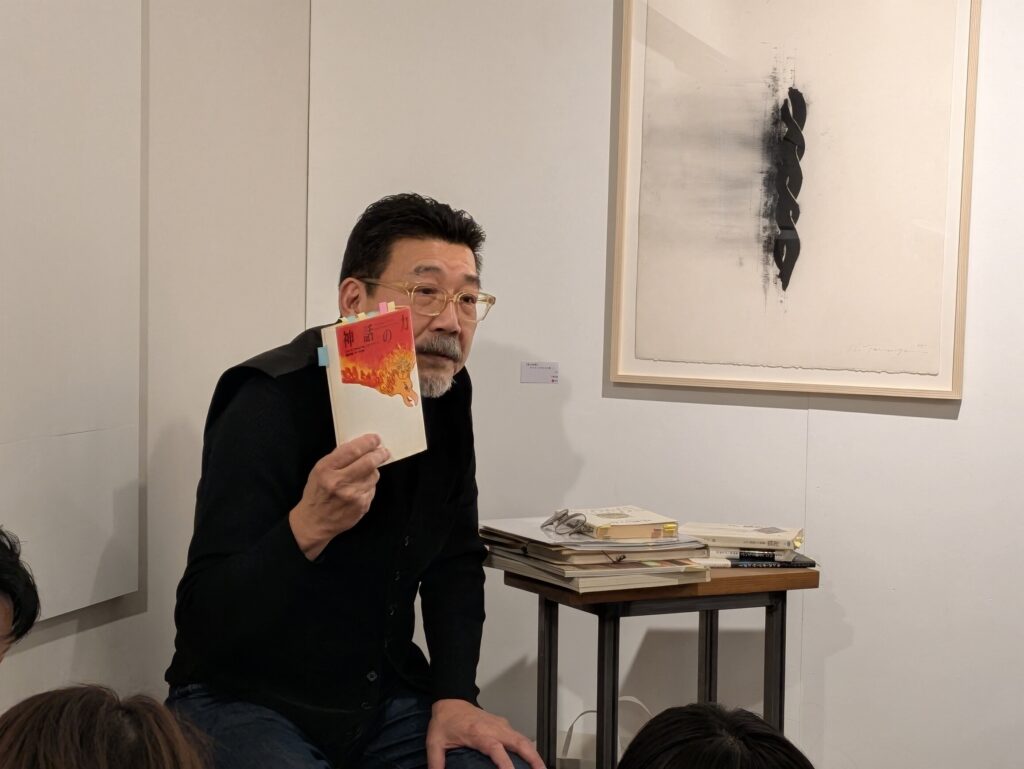

アーティストトークは2025年4月16日16時~、同画廊にて開催。30人ほどがびっちり膝をつきあわせて土屋さんのお話を聞きました。

美術の中にある大切な物語というものがある。

大きな物語の中にいるのは、セザンヌやゴッホである。

その物語を追うと、自分の主観とマッチする作家が出てくる。

大きな美術の物語の中に、自分が自分であり続ける物語があるのだ。

美術活動といっても、自分だけでやってきたわけではない。必ず誰かと交差し、影響するものでされるものだ。そしてその時の記憶が思い出される。巡り巡ってくる。

昨年、養公館で展覧会をしたが、私にとって養浩館庭園は自分が幼い頃に遊びまわっていたところであった。その記憶は私の中にあり、私にとって譲れない物語の一つでオリジナル(記憶と経験)である。

今回の展覧会はドローイングがメインである。

40年前、(自分のアトリエの敷地にある)森の中でツタが絡んだ枝を見つけた。それを拾ってブロンズにした作品がある(ニホ内に展示あり)。

『森の記憶 / アスクレピオスの杖 Ⅰ 』とタイトルに名付けたが、アスクレピオスとはギリシャ神話に出てくるアポロンの息子で医術の神とされている。彼が蛇が巻き付いた杖を持っていたことから日本医師会やWHO(世界保健機関)のマークになっている。(土屋さんはアスクレピオスを意識して拾って作品化をしたのではなく、近年アトリエを訪れた方に指摘されて、そういう意味があったのかと知ったそうです)

今回、私は40年前のこのブロンズ作品を自分の手でドローイングにした。スケッチ紙は海外製で木炭(コンテ)を使って描いた。木炭は粉が紙の上に残るので、粉を払うとその粉が黒く定着してしまう。私は木炭を紙から丁寧に払い落とした「跡」が、ドローイングの中に残し、生きている。

デッサンは物を正確に捉えるもので、ドローイングは自分の頭の中のプロセスを残していく作業である。後者のドローイングには作家が探している線があり、残している線があり、葛藤しているあとがある。

『MOON』シリーズ作品は、月の満ち欠けをイメージしている。山に入った木こりが木に向かって最初に切り落としたのが小口である。それを集めて模したものである。

奥の部屋の三角形や四角形のような図は、その前に置いてある作品のガラスカバーの設計図(展開図)である。ガラスを切るために枠型を起こす必要がある、その軌跡である。(ショコラ、ティラミス、メレンゲと名付けられた医師とガラスの作品あり)

以下に紹介している作品は、次のリンクから閲覧可能

https://musabi-arc-tsuchiyastudio.info/professor/

http://www.kimio-tsuchiya.com/works/index.html

山口県宇部市で発表した『底流』(第14回 現代日本彫刻展 野外彫刻 大賞(宇部市賞)がある。底流は、川の一番下に流れている川のことで目には見えない。この目に見えないものが目に見える世界を支えているということを伝えたかった。自分を支えているものは自分の記憶である。絵が上手い、好きだけでは続かないものだ。自分に迷いが出てきた時、戻る場所があるということを考えたい。

第25回サンパウロ・ビエンナーレ(2002年)に出品した。時計を300個空間の中に掛け、人が入ると360度方向からカチカチ聴こえてくる。1分間その場所にいると違う音が聞こえてくる。作品タイトルは『未現像の記憶』と名付けた。私の実家は時計店で、父親が時計を触っている記憶がある。時計と時間を刻む音(カチカチ)は私が父親と繋がることを意味する。私の中の記憶にある父、その記憶のフィルムを現像したい、父と同じ年になった私は、父に会ってみたいと思ったことが制作の発端である。現像されていない記憶がようやく現像化された(現像化した)のだ。

今の自分を支えている世界は何かを探っている。それを作品化をして確認していったのだ。芸術家とはそうやって生きていくのではないかと思う。

―以下、断片的メモ。下記に関するエピソードを語ってくれました。

神宮の社芸術祝祭(明治神宮100年のアートイベント)で、船越桂さんと仕事をした。船越さんと自分は、若い頃に個展を開いた時期が同じだった。https://jingu-artfest.jp/kimio-tsuchiya/

深井隆

http://fukai-takashi.jp/index.htm

日本の現代美術 1985-1995(1995年03月19日(日)〜05月21日(日)東京都現代美術館)

18人のアーティストの個展をした。

https://www.mot-art-museum.jp/exhibitions/64/

プライマルスピリット : 今日の造形精神(1990-91年)

作家の一人が海外での制作ができないとなり、ポンピドゥーでできなかった。

https://artplatform.go.jp/ja/exhibitions/E120857

『Mの記憶』2002年 東京丸ビルエントランス 土屋公雄

東京丸ビルに設置した作品。丸ビルを建てる時に出てきた杭を作品として残したいという大林組からの依頼である。

https://tinyurl.com/2y4uvb7b

いろんなものを自分の中で美術として成立させているが、今回は私が影響を受けた本を紹介したい。

(1)『沈黙の春』 レイチェル カーソン (著)、青樹 簗一 (翻訳) 新潮文庫 1974年

https://tinyurl.com/y9chehf2

(2)『神話の力』 ジョーゼフ・キャンベル(著)、ビル・モイヤーズ(著)、飛田 茂雄(訳) ハヤカワ・ノンフィクション文庫 2010年

https://tinyurl.com/2a8g3pdk

世界中の神話には共通性があるという前提の話で、苦しみや苦悩に耐える力が必要な時に神話が生まれるという。現代にも共通しているのではないかと。

(3)『洞窟へ―心とイメージのアルケオロジー』 港 千尋 せりか書房 2001年

https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784796702331

(4)『記憶: 創造と想起の力 (講談社選書メチエ 93)』 港 千尋 講談社 1996年

https://www.kodansha.co.jp/book/products/0000195053

(5)『わたしを離さないで』 カズオ・イシグロ(著)、土屋 政雄(訳) ハヤカワepi文庫 2008年

イシグロさんはイギリスに住んでいる日本人作家で、幼い頃に九州に住んでいた記憶があり、その記憶を大事にして作家活動をしていた。自分が日本に戻ると、これまで大切に守ってきた記憶が上書きされて消えてしまうのではないかと思い帰国をしてこなかった。それは彼の記憶が自分を支えているからに他ならない。

https://www.hayakawa-online.co.jp/shop/g/g0000610273/

土屋公雄ドローイング展

「アトリエの森から」

会場 夕方画廊分室ニホ(福井市文京2-2-8 2階)

会期 2025/4/13/(日)~29(火祝)

14:00~20:00(最終日19:00迄)

会期中無休

入場無料

https://www.instagram.com/bunshitsu_niho/

お話をお聞きして

彫刻家、特に野外彫刻のイメージが強い土屋さんですが、ドローイングがとても素敵だということはこれまでに端々に見せてくれたスケッチなどから容易に想像できました。しかし今回、ドローイングだけを一堂に披露するのは、おそらくご自身でも初ではないかと思います。以前は思索の痕跡を見せるのは控えたいとおっしゃっていた土屋さんでした。確かに今回も思索のあとではなく、がっつり土屋作品として展示されていました。私も影響を受けた「プライマルスピリット」展について、参加作家ならではのエピソードを聞くことが出来て満足です。

トーク中はギリシャ神話、月、記憶、家族、想い出、というキーワードがちりばめられ、かつ読書家の片りんも見せてくれました。そしてアスクレピオスの杖は、40年かけて作品が完成したとも言えます。自然物を拾い、ブロンズに仕上げ、それをスケッチして再定着を試みる。手放して引き寄せる行為が記憶を手繰る脳内の作業にも似ていると感じました。40年前に気付きもしなかったことが新しい角度で見えること、それを知人から指摘されて気づきを得て作品名にすることも、「ひとりで作品を作っているのではない」という体現にも思えます。しみじみ感じたのは「ロマンチスト」であること。浪漫たっぷりの思想を、現実で形にできる力を持つ、大きな物語の人です。