福井県福井市の越廼(こしの)地区を拠点に、版画による創作活動を展開する、おさのなおこさん。おさのさんのことを知ったのは2020年の夏、福井への移住について紹介した新聞記事がきっかけでした。

一家で福井に移住、しかもアートの仕事をなさっている方! にわかに興味が湧いたタイミングでたまたまウェブ関連の仕事でおさのさん一家とつながった経緯もあり、海の見える仕事場で話を伺いました。

偶然が重なって、引力めいたものを感じてしまったんです。

-まずは、福井への移住のきっかけから聞かせてください。

2018年の夏になるんですけど、夫の友人がFacebookに「カフェの壁画を描いてくれる人を探してます」と投稿したのを見たのがきっかけですね。そこに「報酬は平飼い卵1年分」ってあったのがすごく私の琴線に触れてしまったんです。「卵1年分、しかも平飼いの卵!」って(笑)。

美術系の専門学校は卒業したものの、しばらく大きい絵を描いてなくて…だからおそるおそるダメもとで手を挙げたんです。でもそれくらい、暮らしていくために欲しいものと自分の絵が交換できるというのが魅力でしたね。

-カフェはどこに?

坂井市です。その友人というのが店長をやっている店で、店内をリニューアルすることになって。オーナーから店の雰囲気を変えるという仕事を任されたみたいです。私以外にも大きな絵を描いてる人が関わって、最終的に3人が壁画などの制作をやりました。

でも、それまで福井って行ったことない土地だったんですよ。というか、「福井ってどこ?」という感じだった。

-それはまた、なかなかチャレンジャーな行動で。

当時は(東京都)町田市に住んでいて、そこですごく仲良くしていたクリエイター家族が金沢に移住してたんですよね。それがあったんで、「彼らにも会えるね」みたいな軽いノリで手を挙げて。彼らのおかげで北陸の魅力を感じてもいたし、福井に行く勇気も出たんだと思います。

-とはいえ、現地制作となると1、2日の滞在というわけにはいかないですよね。家族のこともあるでしょうし。

これもたまたまなんですけど、夫が会社を退職したばかりのタイミングだったんです。夫婦そろって時間の自由がきいたんですよ。絵を描くとなると1週間くらい滞在することになるんですけど、子どもと一緒に家族4人で福井に来ることができるようになって。

そのときは坂井市だけだったんですけど、カフェの仕事を紹介してくださった方が「また福井においでよ」って。鮎川(=福井市鮎川町)で塩作りの仕事をしているのでその縁で越前海岸に来て、この付近の風景にすごく魅力を感じたんです。

-そこから越前海岸に移住する話に展開したと。

町田では「版画工房NAO」という屋号で作品づくりをしていて、版画教室も並行してやってたんです。作品を買ってくださるお客さまや、教室に通ってくださる生徒さんもついていた。ユニークな友人も多くて刺激的な生活ではあったんです。

ただ水害とか地震が起こるという前提で考えた時に、やっぱり都会の生活ってすごくもろいってことを感じる機会があって。子育てをこのまま町田でしていくことに気が乗らなかったというか…心のどこかに田舎暮らしという選択肢があったんですよ。

そうしたら、福井っていう選択肢が突然目の前に出てきた。自分の年齢を見ても、子どもの年齢を見ても、「この機会を逃したらもうないな」って思ったんですよね。そこで決意が固まったというわけです。

-いろんな出来事や思いが重なって移住に至ったわけですね。

町田にいた時にはノントキシック(=非中毒性)銅版画のワークショップもやってました。自然環境や身体にやさしいということで人気も出ていて、アシスタントを務めてくれた人も一緒に研究してくれたんです。

福井への移住が決まって、その研究をしている湊先生(湊七雄福井大学教育学部教授)が福井大学にいらっしゃるというのを知ったときも、すごくびっくりしました。ノントキシックを先進的にやっているのってベルギーと福井と京都くらいなんです。「これから行くよ! 福井」って感じでうれしくなりましたね。

40代になるまで、海辺の暮らしというものにぜんぜんなじみがなくて。でも、ここの地に呼ばれてるという感覚がしたというか、すごく縁を感じたんですね。実は福井との接点が他にもあったりして、東京で知り合った知人がたまたまあわら市の人だったとか。なんかそういう偶然が重なって、引力めいたものを感じてしまったんです。

それまでずっと、私の絵のテーマって森だったんですよ。一度は海辺で暮らしたかったという理由はそんなところにもあるのかなと思います。環境のことを考えると森と海とは実はとても深い関係がありますし。

調子がいいと書き順通りに鏡文字が書けたりするんです。

-おさのさんのアート原体験について伺いたいのですが、子どもの頃からアートには縁のある暮らしでした?

父がデザイン系の仕事をしていたんです。主に看板屋なんですけど、カッティングシートで切り文字看板を自分で作れる技術がありつつ、お店のディスプレイとかも作ったりして。看板とのつながりから、彫金とかいろんな職人さんが周りにいましたね。

それもあって、私も子どもの頃から本当に絵を描くのが好きで、もうずっと絵を描いてるような子どもで。動物がとにかく好きで動物の絵ばかり描いてました。あと、文字が好きでした。

-文字が好き。看板屋さんの影響ですかね。

私、けっこう鏡文字が得意なんです。小さい頃から文字がいっぱい周りにあったからだと思うんですけど、調子がいいと書き順通りに鏡文字が書けたりするんですよ。看板とは関係なかったけど、漢字の成り立ちみたいな話もすごく好きだったし。

-その流れで進学も美術系の学校に?

受験期にアトリエに通ったりもしたんですけど、デッサンとかをみんなと競い合ったり評価されたりすることに疑問を持ってしまったんです。そこで、美大じゃなくて、東海大学芸術学部の美術学課程に進学しました。

語学が好きだったので、1年間、週4回フランス語の授業をとったりもしたんですけど、実技があまりなかったのが面白くなくて。もっとガンガン描きたくなっちゃって。親には申し訳なかったんですけど、美大をやっぱり受け直そうかなという気になったんです。

それで、美大受験の予備校を訪ねたら知り合いの先生の先生みたいな先生に、「美大もいいけど、わざわざ浪人して受験するのもね…まあ、止めはしないけど」って言われてしまって(笑)。で、「こんな学校もあるよ」って、創形美術学校という専門学校を教えてもらったんです。

当時は東京の国立市にあって(注:現在は東京都豊島区に移転)、教えてもらったのが願書締め切りの日だったんですよ。だからもうその足で行って。翌日だかに受験日があって、創形に入ることになって。

-知り合いの先生の先生みたいな先生が導いてくれた。ドラマみたいな展開です。

そうしたら創形美術学校が面白い学校だったんですよ。デザイン科、ファインアート科、版画科があって、もう迷わず版画科を選んだんですよね。もともと版画にすごく興味があって。といっても、1年生の間は、グリザイユ技法のような古典技法をやったり、古典的な絵の具に触れたりという基礎的な授業が多かったんですけど。

それで、2年生からの専攻で版画を本格的にやることになったんですけど…版画って本当に奥が深すぎて、たったの1年や2年じゃひと通りの技法を習得するにはとても足りないんです。専攻ではリトグラフを主にやってて、卒業制作もリトグラフでやったんだけど、卒業後の進路を考えた時に「さてどうしよう」ということになって。

創形からフランスの学校のアトリエに行く道もあったので、バイトしてお金を貯めて下見にも行ってたんですね。1カ月くらいパリに滞在してアトリエを見学したり、ベルギーの方にも版画の工房があったので訪ねたりして。

-大学でフランス語も学んだし、気持ちとしてはかなり海外留学に傾いていた。

そんな矢先に、国立でちょっと変わったおじいさんに出会ったんです。国立駅前にすてきな画廊があるんですけど、友だちが「すごく変わったおじいさんが面白い絵を並べてるよ」って教えてくれて。おさのちゃんも一緒に行ってみようってことになって、一緒に行ったら話がすごく弾んで。

早川さんというおじいさんで、その時は60代後半だったんですけど、彼が「卒業したらどうするの?」って聞いてくれて。で、まあこれこれこうでパリに行こうかなって思ってるって言ったら、「パリもいいけど、山梨にちょっとおもしろい工房があるよ」って、そのおじいさんがおっしゃって。「学生のうちに1回遊びにおいで」みたいなノリだったので、その口車に乗せられてしまった(笑)。

このおじいさんというのが話好きで、いろんな人を巻き込んじゃうような人だったので、私も疑いもせずに「あ、じゃそっち行ってみよう」ってなって。何でそうなったのか、今考えると不思議なところがあるんですけどね。

-それで山梨に行ってみて、どうでした?

それがもう、すんごいバラックのような自作の家で。トイレも自分で汲むような粗末な感じなんですけど、そういう暮らしにすっごいクリエイティビティを感じちゃって。「自分で家って建てられるんだよ」っていう話が刺激的で、小屋を一緒に作ろうよという話にもなって。

奥さんが染色をやっていらっしゃったので植物染めを習ったり、製材所が近くにあったので端材でオブジェを作ったり。別にお金のこととかよく考えないで、自然に無心に山梨の暮らしを7年間楽しんでいたという…親もよく止めなかったなって(笑)。今考えると不思議な要素がいっぱいあるんですけど、山梨に入り浸っていて。

-何がそんなにおさのさんを引きつけたんでしょうね。

不思議ですよね。傍目にはすごい暮らしだから、来た人は本当にびっくりするんですけど、本当に居心地が良くて。最初の数日間はカルチャーショックみたいなものがあったんだけど、それを上回るおじいさんの面白い話だったり、ないものは何でも自分で作るという精神とか、そういうものに初めて触れて刺激があったんでしょうね。「あなた、よくこんなところで暮らしてるね」って、みんなには言われたんだけど。

気付いたら20代のほとんどをおじいさんの所で過ごしてて、このままじゃちょっとまずいかなと思うようになって。横浜に実家があるので、20代後半は月の半々で2拠点生活を送ってました。そうこうするうちに、地元のクラフトマーケットで夫になる人と出会って。

-ご結婚はいつだったんですか。

東日本大震災のあった時ですね。2011年。その直後でした。当時は2人とも満足に食べられるほど仕事もなくて、結婚なんてまったく考えてなかったんですけど、『3.11』があって「何かあった時にこれじゃ離れ離れになっちゃうよね」って話をして結婚することになって。

夫の勤め先が町田にあったので、町田が拠点になって、山梨にもちょこちょこ行きつつしてるうちに子どもができ、今に至るという感じですね。

版画には常に実験ができる楽しさがあるんですよね。

-創形美術学校では「迷わずに版画科を選んだ」という話でした。おさのさんが考える版画の魅力とは。

常に実験ができる楽しさがあるんですよね。筆やペンで描く作品にはできないものがあります。同じ絵柄だけど、自分の描きたい絵を色や質感、タッチを変えながら刷ることができたりする。学生時代にもそこに魅力を感じました。巨匠といわれる多くの作家も版画作品をいっぱい残してますしね。

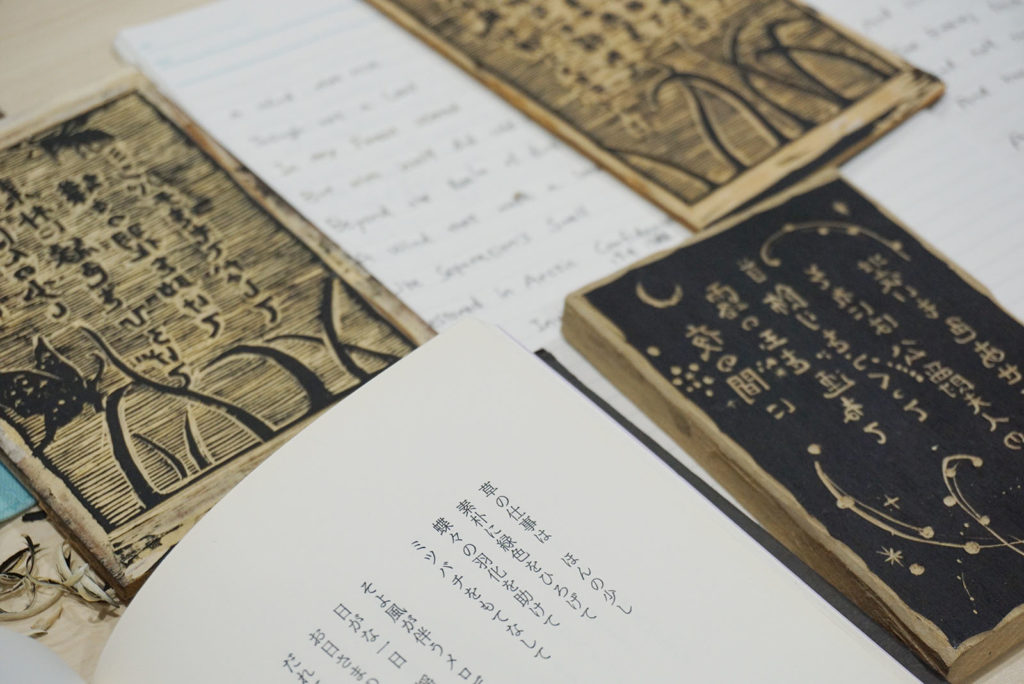

-ふだんはどれくらいのサイズの作品を作ることが多いですか。今見せていただいている版木は、はがき大くらいですよね。

そうですね。はがき大くらいがいちばん多いですね。版木もふだんは安価なベニヤ板が多いです。専門学校の時に先生から戴いたすごくいい桜の材もあるんですけど、それは「ここぞ」という作品の時に引き出しの奥にしまってあって。

なんというか、ボロボロっとした感じを出すのに安い木の方が自分の好みの質感が出るんです。なので、版木は彫りたい絵のイメージに合わせて変えている感じですね。いずれにしても大きさはだいたいはがき大で、これぐらいがいちばん彫りやすい。

(取材後、「今は、その倍のサイズくらいを主に作っています」という近況報告がありました)

-先ほどの鏡文字の話と関連してですけど、版画をなさる方って目の前の景色が反転して見えたりするんですか? 刷った状態で仕上げたい絵柄というのがあるわけで、当然その版木に向かって鏡像にして彫るわけですよね。

私は、わりとそのあたりいい加減ですね(笑)。字が逆さまになって読めなかったり、楽器奏者のように左右の指使いがおかしいとまずかったり、そういうことがなければあまり気にしないかも。版木がそのままスケッチブックみたいな時もあるので、風景そのまま反転しないで彫っちゃったりして。仕上がった絵はもちろん反転しちゃってるんですけど、それはそれで…

-まあいっか、って感じですか。

そういうのを気にする人は、風景なんかもちゃんとトレーシングペーパー使って反転させて彫りますよね。私も本当にこだわりたいときはやりますけど、ほとんどの場合はすごくアバウト。エディションナンバーにも気をつけてこだわらないといけないんでしょうけど、もう1点1点全部違っていいみたいな。彩色も手彩色をどんどんしちゃう。

そういう考えになったのは山梨の師匠の影響もありますね。彩色することも多いので、版画といっても私の場合そんなにエディションを多く作れないんですよ。せいぜい15点くらい。

-手彩色も合わせながらそういう実験ができるのが版画の面白さというわけですよね。

そうなんですよ。彩色に関しては何通りでも作りたいって思いますよね。だから鏡像うんぬんの話も、私としてはあまりこだわらない方ですね。いいことなのかどうなのかわからないんですけど。

一生かけて詩の世界を自分で咀嚼してアウトプットしていきたい。

-1日の標準的なスケジュールについて聞かせてください。今は地域おこし協力隊の仕事もなさっていますよね。

もう、なんというかぐちゃぐちゃですよ(笑)。本当に恥ずかしいんですけど。やりたくないんですけど、すべてのことを同時進行でやっちゃうような感じで。平日の日中は地域おこし協力隊の仕事があるので、本当にカオス状態ですね。スケジュールが。

カオス状態ではあるんですけど、版画教室を地域の人たちとやったりもできて、そういうところでは自分の力がちゃんと発揮できるかなっていう実感はあります。地域の方や公民館の方たちもすごく親切にしてくださるので本当にありがたいなあと。

越前海岸の地域の問題、たとえば過疎化のことなどが自分事としてかかっているので、そういう問題に役立ちたいっていう思いが大きくなっていますね。価値観や自分の制作のしかたなど、以前と変わってきてることもけっこうあるんじゃないかなという。

-それはたとえば、どんなところで?

地域の昔の遊びや昔の暮らしを研究して、それを絵にしたいっていう思いがあったりするんですよ。地域の財産となるような作品を残せるという点で、市の職員さんはじめみなさんが賛同もしてくれているので、そこはもう思いっきりやりたいなっていうのがあります。

私の師匠も子どもの昔の遊びをテーマに、地域のために描いて作品集にしたことがあったりしたんですよね。そういうのを刷るアシスタントもやってたりして。とても師匠の作品はまねできないけど、何かしらそこに近いような手の動かし方ができれば、自分の中でも納得がいくんじゃないかなと思っていて。

越廼地区とか(隣接する)国見地区ってそういう古い文献がいっぱい残っていて、すごく興味がありますし。昔の子どもって本当にたくましくて、その辺のタライを舟にして平気で1人で沖に出るというようなことが本に載ってるんですよ(笑)。今の子にはないそういう生命力の強さを伝えたいなと純粋に思ったりしています。

-福井に移住したことで、自分が「こうありたい」という気持ちに向かって創作に取り組めている実感はあります?

詩の作品を生涯かけてやっていくというのが、私のライフワークなんです。誰かにやれって言われたというのではなくて、作品を作るからには詩的な要素が入ってなければいけないっていうのが私の考えで。師匠の影響もあるんですけど、ポエジーというものが金とか宝石より価値あるものだって感じさせられることがいっぱいあったんですよね。

その過程でエミリー・ディキンスンていうアメリカの詩人に出会ったのは大きかったです。何を指針に生きたらいいかわかんないみたいな世の中で、詩の世界というのは揺るぎない価値を持ち続けるものだと思ってるんですよね。食べ物や水と同じくらいに。

詩人の文学に触れる中で、一生かけて詩の世界を自分で咀嚼してアウトプットしていきたいっていうのが自分のいちばんの欲求にあって。できれば毎日版木に向かいたいんですけど、それはなかなか…でも、詩集をいつでも持って歩くっていうだけでも自分にとっては意味があることなんです。

やりたかったことをずっと続けられて、本当に恵まれてるなって思います。

-作品を作っていらっしゃって、「ここで完成だ」と感じる時ってどんな瞬間なんですか?

その瞬間は自分でもすごくよくわかるんです。版木が生き物のように「これ以上彫らなくていいよ」って言ってくれる。自分で判断するっていう感覚じゃないんですよ。骨肉化されている感覚というんでしょうかね。本当に不思議でしょうがないんですけど。

いつまでたっても完成が見えない作品というのもあるんですけど、真摯に向き合えた時っていうのは自然に「これ以上はもういいよ」って版木が教えてくれる。かこつけのようなこと言っちゃうんですけど、本当にそうなんですよね。いちばん気持ちよく完成できるのは、これ以上は彫らなくていいんだっていうのを教えてもらえる時ですね。

だけど、刷りはたぶんいつまでも完成しないですね。版木はいいんだけど、刷りは何枚刷っても納得いかない。もっと刷らなきゃとか、もっと改善の余地があるっていう時はいつも不完全燃焼ですね。商品になってるものに関しては、これ以上改善の余地はないんじゃないかなと言えるんですけど。刷りに関してはぜんぜんまだまだで、死ぬまでたぶんそこは格闘なんですよね。

-先ほど、いろんな実験ができるのが版画の良さであるという話もありましたからね。

町田にいたときは銅版画をやっていたんですけど、移住してからはほぼ完全に木版画にシフトしてます。銅版でしか出せない表現ってあるので、じっくり生涯かけてやりたい気持ちはあるんです。

子育て中にはなかなかやりにくいのが銅版画のネックなんですけど、「今、銅版やりたい」って気持ちになったらすぐできるように机の上に銅版と木版の材料がいつでもあるみたいな人なんですよ。私。

日本人って、画家だったら油絵画家みたいな感じで技法や画材を固定しがちですよね。師匠の影響もあるんですけど、個人的にはそれっておかしいなと思っていて。ものづくりに携わるんだったら、絵描きも彫刻をやっていいと思うし、版画も銅版とか木版とか区別付けずにやっていいと思うんですよね。

-版画という表現自体は身近な存在ですよね。木版画は小学校で習ったりもしますから。

暮らしの中に版画がもっとあふれてほしいっていう気持ちで作品づくりをしてますね。ヨーロッパの人がマルシェで花を買って部屋に飾るように、花のように版画を買うといったらいいかな。だからあんまり高く売ってないんですよ。

-日用品としてのアート、という考えですね。

作品づくりについていえば、自分たちの能力を証明するというようなことには全然興味がなくて。作品を作る喜びとか、刻んだ詩の世界で共感を得たいっていう考えなんです。いろんな人と気持ちを分かち合いたい。「証明より共感」ってよく言うんですけど。

詩を追いかけてても、言葉だけでは伝わらないことに共感してくださる方に支えられているので、本当に作品づくりが楽しくて。「とにかくいい作品を作りたい」っていうだけで、幸いに40歳過ぎまで暮らさせてもらって、すごく恵まれてるなっていつも思ってます。小さい頃からやりたかったことをずっと続けられて、本当に恵まれてるなって。

-福井暮らしが肌になじんでいる印象です。

移住してきたことについて周りのみなさんがその勇気をたたえてくださって、頑張って移住してきて良かったなって思いますね。あとは子育てかな。子どもがこれから成長するに当たって、親としてどんな素材を提供できるんだろうかって。

子育てには難しいことも多いだろうけど、まずは親が思い切り自分の仕事を楽しんでやることなのかなと思ってます。あとはもう、周りの方に子どもとどんどん関わっていただいて、自分の子のように育ててくださいみたいな感じでしょうか(笑)。

プロフィール

おさのなおこ

横浜市出身 創形美術学校卒業後、山梨の八ヶ岳の麓の創作アトリエ「人力宇宙船」にて早川薫太郎に師事、2007年に独立「版画工房NAO」として東京、八ヶ岳などのイベント出展と個展、グループ展開催、2016年より「版画を1枚手紙に添えて」をコンセプトに「版画ゆうびん舎」にて銅版画(ウォーターグランドエッチング)や木版画の教室を始める。

2019年末より福井県越前海岸へ移住。引き続き「版画ゆうびん舎」を続けながら、地域おこし協力隊として、版画家として、地域の魅力を発掘、発信中。